Systematic Digital dOCumentation and analysis of patient-reported outcomes (SysDOC)

Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) sind direkte und unverfälschte Angaben, die Patient:innen zur Wahrnehmung ihres Gesundheits- und Krankheitszustands und zur Therapie desselben machen. Sie gewinnen immer mehr an Aufmerksamkeit und Bedeutung, mit dem Ziel einer patient:innenorientierteren Behandlung. PROMs sind relevant, weil nicht alle Aspekte einer Erkrankung objektivierbar sind und oftmals ohne Angaben der Patient:innen nicht standardisiert erhoben werden würden. Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist z. B. die Nicht-Adhärenz ein komplexer Faktor, der vielfach beeinflusst wird und nur schwer erfassbar ist. Einige dieser Faktoren sind modifizierbar und können durch PROMs überwacht werden. Dazu gehören z. B. der wahrgenommene Gesundheitszustand, die Nebenwirkungen der Therapie, eine niedrige Gesundheitskompetenz oder psychosozialer Stress. Die Erhebung und Analyse von PROMs könnte daher die Früherkennung von Problemen der Nicht-Adhärenz in der Betreuung von Children with Medical Complexities (CMC) deutlich verbessern.

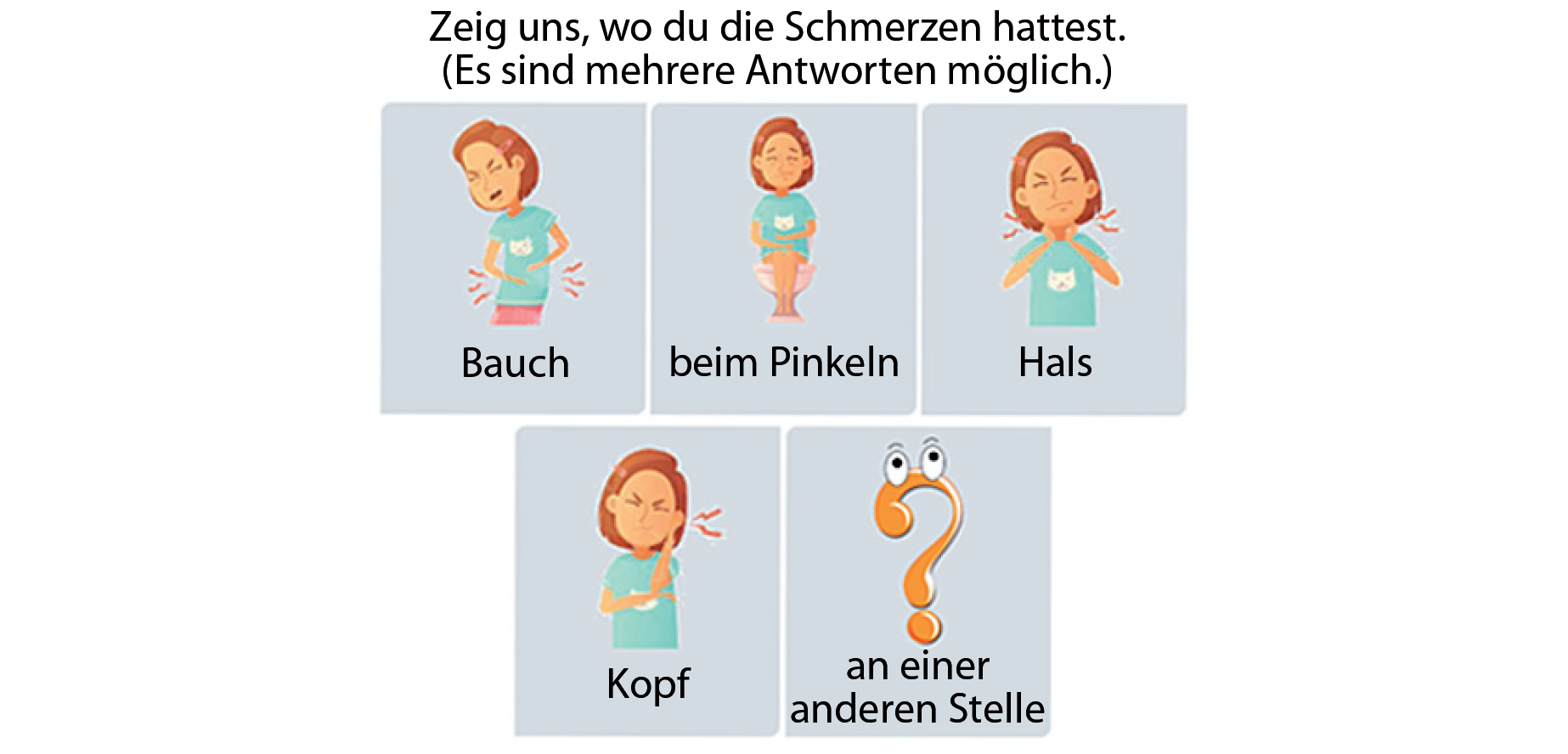

Im Zentrum steht dabei die Frage, wie PROMs einerseits auf eine digitale Weise erhoben werden können (ePROMs) und andererseits, wie diese dann für Patient:innen und ihre Familien aber auch für das interprofessionelle Behandlungsteam einen echten klinischen (wissenschaftlich evaluierten!) Mehrwert bieten können. Dies kann sich in einer frühzeitigen Erkennung von Krankheitsveränderungen, der individualisierten Therapieanpassung oder durch eine Stärkung der partizipativen Entscheidungsfindung sowie Edukation der Patient:innen und deren Familien widerspiegeln. Ein besonderer Fokus liegt auf der praxisnahen Gestaltung der Erhebungsprozesse: Wie können ePROMs niederschwellig, altersgerecht und ohne zusätzlichen Belastungsfaktor in die Routinedokumentation eingebunden werden? Ziel ist es, ein langfristig tragfähiges Modell zu entwickeln, das sowohl medizinische als auch psychosoziale Aspekte der Erkrankung abbildet.

Teilprojekt 1:

Systematic Digital dOCumentation and analysis of patient-reported outcomes in pediatric kidney transplantation (Fabian Eibensteiner)

Ungefähr 5–10 Kinder pro Million Einwohner der altersentsprechenden Population leiden unter einem chronischen (terminalen) Nierenversagen, das eine Nierentransplantation im Kindesalter notwendig macht. Aufgrund der exzellenten Kurzzeit-Resultate der Nierentransplantation im Kindesalter fokussiert sich die Forschung in diesem Bereich auf den Langzeit-Erhalt der Transplantatfunktion, dem Management der Komplikationen durch die Grunderkrankung und die erforderliche (immunsuppressive) Therapie (z. B. Infektionen, kardiovaskuläre Komplikationen, Post-Transplant-Malignome, Adhärenz), die generelle, neurokognitive sowie pubertäre Entwicklung und psychosoziale Aspekte (z. B. Lebensqualität, Transition in die Erwachsenenmedizin, Ausbildung und Berufsleben). Nichtsdestotrotz ist auf lange Sicht der Verlust der Transplantatfunktion häufig (das 10-Jahres-Transplantatüberleben liegt bei 60 bis 75 %). Eine der häufigsten Ursachen für den Verlust der Transplantatfunktion ist die fehlende Adhärenz bei Medikation und therapeutischen Maßnahmen, welche zur subklinischen Abstoßung des Organs führt. Vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die Nicht-Adhärenz ein komplexer Faktor, welcher vielfach beeinflusst wird und nur schwer erfassbar ist. Einige dieser Faktoren sind modifizierbar und können durch PROMs überwacht werden (z. B. wahrgenommener Gesundheitszustand, Nebenwirkungen der Therapie, niedrige Gesundheitskompetenz, psychosozialer bzw. familiärer Stress). Die Erhebung und Analyse von PROMs köntnte daher die Früherkennung von Problemen der Nicht-Adhärenz in der Betreuung von Kindern nach Nierentransplantation deutlich verbessern.

Ziele des Projekts

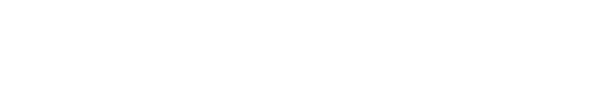

Bei jedem Kontrollbesuch (alle 4–8 Wochen) in der Ambulanz für Nierentransplantierte Kinder werden eine Reihe von wichtigen anamnestischen Details, Symptome und PROMs mittels eines Tablets im Wartebereich erhoben und in einer gesicherten digitalen Datenbank restrukturiert. Die Entwicklung erfolgte in einem intensiven Prozess mit dem Team des IT4Science (Leitung Dr. Thomas Wrba) und dem Team für Outcomes Research (Leitung Univ.-Prof. Dr.in Tanja Stamm, Projektpartner Valentin Ritschl, PhD). Diese Daten werden mit klinischen Verlaufsparametern der Nierentransplantatfunktion sowie Komplikationen der Nierentransplantation in Zusammenhang gebracht, um Risikopatient:innen für Verlust der Transplantatfunktion frühzeitig zu erkennen und eingreifen zu können. Zusätzlich werden die Patient:innen auch mit modernen Multi-Omics Technologien (z. B. Plasma Proteomics, Metabolomics und Stuhl-Mikrobiom-Analysen) detailliert phänotypisiert, in intensiver Zusammenarbeit mit dem translationalen Labor der pädiatrischen Nephrologie (Priv.-Doz.in Dr.in Rebecca Herzog) und der Core Facility Proteomics (Ap.Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Klaus Kratochwill). Dabei sollen biologische Patient:innen-Phänotypen mit Symptomclustern und klinischen Verlaufsparametern in Verbindung gebracht werden, um Hypothesen und Erklärungen für mögliche Ursachen für identifizierte Zusammenhänge zwischen Clustern an Symptomen und schlechterer Transplantatfunktion zu finden. Des Weiteren werden die Barrieren und unterstützende Faktoren der Einführung eines solchen digitalen Anamnese- bzw. ePROM-Erhebungstools in die klinische Routine im Rahmen einer Mixed-Methods-Studie (qualitative und quantitative Datenerhebung) identifiziert und analysiert. Aktuell wird das Projekt auch um die systematische Erhebung der Angst vor Transplantatverlust (und damit Progredienz des chronischen Nierenversagens) erweitert.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Teilprojekt 2:

SysDOC – Systematic Digital dOCumentation and analysis of patient-reported outcomes in pediatric inflammatory bowel disease (Rebecca Einspieler, Fabian Eibensteiner, Judith Hochrainer)

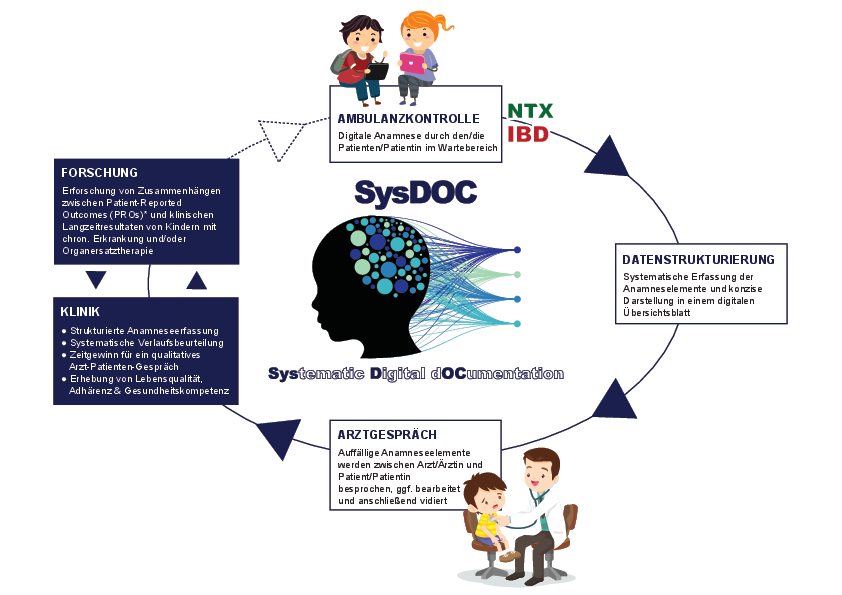

In diesem Teilprojekt liegt der Fokus auf dem Einsatz von ePROMs bei Kindern und Jugendlichen mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. ePROMs ermöglichen eine digitale Erhebung von Symptomen (Bauchschmerzen? Stuhlfrequenz? Nahrungsaufnahme?), Lebensqualität, psychosozialen Belastungen und Einschränkungen im alltäglichen Leben in kontinuierlicher und strukturierter Form. Ein wesentlicher Bestandteil hiervon ist die Implementierung und Evaluation dieser Punkte im klinischen Alltag der kindergastroenterologischen Ambulanz. Diese digitalen Erhebungsinstrumente eröffnen insbesondere für Kinder und Jugendliche mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen neue Möglichkeiten für eine partizipative, patient:innenedukative, evidenzbasierte und strukturierte longitudinale Erfassung des Krankheitsbilds und der Betreuung.

Teilprojekt 3:

SysDOC – Systematic Digital dOCumentation and analysis of patient-reported outcomes in juvenile idiopathic arthritis (Isabella Valent, Fabian Eibensteiner)

Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) ist eine rheumatische Erkrankung, die mehrere Subtypen umfasst und je nach Ausprägung einzelne Gelenksentzündungen und damit einhergehende Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder eine schwere Systementzündung verursacht. In diesem Projekt soll durch die Verwendung von ePROMs, die verschiedene Bereiche des Alltags repräsentieren, eine mögliche Assoziation mit der klinischen Krankheitsaktivität erhoben werden. Da die Bestimmung der Krankheitsaktivität der JIA bislang vorwiegend klinisch erfolgt – die verwendeten Laborparameter sind eher unspezifisch zu werten – werden im Rahmen dieser Studie ebenfalls neuere Analysemethoden genutzt (Proteomics, Metabolomics, Zytokinsignaturen) um Assoziationen zwischen spezifischen PROMs und Parametern der Krankheitsaktivität zu analysieren.

Verbesserung der Patient:innensicherheit durch strukturierte Kommunikation

(Lisa Daniel-Fischer)

Entlassungsbriefe dienen als wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Gesundheitsanbieter:innen, und Patient:innen sowie deren Eltern. Obwohl eine schlechte Qualität mit schlechtem Outcome von Patient:innen vergesellschaftet ist, wird das Verfassen von Entlassungsbriefen nicht standardisiert gelehrt und oft den unerfahrensten Kolleg:innen im klinischen Alltag überlassen. Ziel unseres Projekts ist die Etablierung eines klinikweiten Trainingtools, das das Verfassen von Entlassungsbriefen für Kinder und Jugendliche mit chronischen und komplexen Erkrankungen lehren und erleichtern sowie gleichzeitig auch die Qualität der Entlassungsbriefe verbessern soll. Nach der Durchführung von semistrukturierten Interviews mit Kinderärzt:innen aus dem tertiären und niedergelassenen Bereich wurde als erster Schritt eine Checkliste erstellt, die beim Verfassen und auch Bewerten von Entlassungsbriefen unterstützen soll. Diese Checkliste wurde international durch Expert:innen der DACH-Region validiert und die Reliabilität klinikintern getestet. Im Rahmen einer aktuell laufenden Pilotstudie an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde sowie dem St. Josef Krankenhaus Wien soll der Effekt der Einführung dieser Checkliste in den klinischen Alltag auf die Qualität der Entlassungsbriefe untersucht werden. Die ersten Ergebnisse werden im Herbst 2025 erwartet.

Sicherheit für Patient:innen im Bereich Hochrisikomedikamente

(Judith Hochrainer, Christoph Aufricht)

Sogenannte Hochrisikomedikamente sind ein wesentlicher Bestandteil der Arzneimitteltherapie. Doch während Fehler mit diesen Medikamenten nicht unbedingt häufiger vorkommen, sind die Folgen oft schwerwiegend und können mit (lebensbedrohlichen) Komplikationen einhergehen. Im Rahmen unseres Projekts Animedes, das eine Folge der Ergebnisse der Publikation von Selzer et al. ist (https://adc.bmj.com/content/109/3/215.long), beschäftigen wir uns mit Hochrisikomedikamenten, die bei rheumatologischen, gastroenterologischen und nephrologischen Erkrankungen eingesetzt werden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Kindern und ihren Erziehungsberechtigten Wege zu finden, wie schwerwiegende Folgen durch diese besonders risikoreichen Medikamente vermieden werden können. Dabei möchten wir herausfinden, wie Sicherheit und Betreuung beim Umgang mit diesen Medikamenten weiter verbessert werden können, um die Gesundheitskompetenz (health literacy), das Wohlbefinden und die Lebensqualität der betroffenen Kinder nachhaltig zu stärken.

Teilprojekt 1: Targeted Training for Subspecialist Care in Children With Medical Complexity (Fabian Eibensteiner, Rebecca Einspieler, Isabella Valent)

Ziel des Projekts ist es, besonders relevante Ausbildungsinhalte in der Ausbildung zum/zur Facharzt/Fachärztin für Pädiatrie an einem Tertiärzentrum mittels eines Needs Assessment durch eine „Gap bzw. Discrepancy Analysis“ zu definieren. Im Rahmen einer solchen Analyse wird die Lücke (= Gap bzw. Discrepancy) zwischen dem erwarteten Status der Kenntnisse und Fähigkeiten und den tatsächlich subjektiv erlebten Anforderungen im klinischen Alltag der Ausbildungseinheit erhoben. Dieses Needs Assessment wurde in einem Mixed-Methods-Ansatz mit Hilfe von semi-strukturierten qualitativen Interviews mit Assistenzärzt:innen aus verschiedensten Bereichen der Kinderheilkunde an unserer Klinik und anschließenden Fragebogenerhebungen an der gesamten Kinderklinik durchgeführt. Dies erfolgte in enger Kooperation mit dem Team für Outcomes Research (Leitung Univ.-Prof.in Dr.in Tanja Stamm, Projektpartner Valentin Ritschl, PhD). Mittels Mixed-Methods-Ansatz wurden die wichtigsten Lerninhalte für den Ausbildungsbedarf zukünftiger Krankenhausärzte, die Children with Medical Complexities (CMC) betreuen, entwickelt, wobei Aspekte der pädiatrischen Nephrologie, die durch eine orthogonale Methode validiert wurden, hervorgehoben wurden. Insgesamt 280 aufgelistete Themen innerhalb des vom American Board of Pediatrics (ABP) zertifizierten Inhaltsrahmens für die Ausbildung zum/zur Facharzt/Fachärztin für Pädiatrie (Kinder- und Jugendheilkunde) wurden durch eine Importance Performance Analyse (IPA) zu 23 wichtigen und verbesserungswürdigen Schlüsselthemen in der pädiatrischen Nephrologie verdichtet und in einer größeren Kohorte hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Ausbildung zukünftiger pädiatrischer Krankenhausärzte validiert. Insbesondere wurden wichtige Aspekte der Patient:innensicherheit, die über die fachärztliche Ausbildung hinausgehen, hervorgehoben, wie z. B. die Grundsätze der antimikrobiellen Kontrolle und die Übergabe von Patient:innen über die gesamte Behandlungskette hinweg, praktische Fertigkeiten, wie z. B. Sonographie am Behandlungsort und Transfusionen von Blutprodukten sowie die Versorgung am Lebensende (Palliativmedizin). Die Wissensbasis dieser Studie bildet die Grundlage für künftige detaillierte Analysen und die Entwicklung digitaler Bootcamps und könnte zur Verbesserung der Patient:innensicherheit beitragen, indem sie vermeidbare Schäden durch medizinische Fehler verringert, insbesondere bei gefährdeten Gruppen wie CMC in der Tertiärpädiatrie. Die Studie wurde 2022 im Journal „Frontiers in Pediatrics“ veröffentlicht.

https://doi.org/10.3389/fped.2022.851033

Teilprojekt 2: Evaluating essentials for Day One Competencies in Pediatric Rheumatology: A mixed-methods study (Isabella Valent, Fabian Eibensteiner, Judith Hochrainer)

Die Versorgung von Kindern mit seltenen Erkrankungen kann an einem Tertiärzentrum sehr herausfordernd sein. Die Patient:innen sind teilweise hochkomplex und werden aus diesem Grund in Spezialambulanzen betreut. Bei Erstvorstellungen oder in Notfällen müssen jedoch Kolleg:innen die Betreuung übernehmen, welche nicht über dieses Spezialwissen verfügen. Dies ist besonders in akuten sowie potenziell lebensbedrohlichen Situationen umso schwieriger. Ein Ausbildungskonzept für die Erst- und Notfallversorgung von Kindern mit seltenen, chronischen und komplexen (rheumatologischen) Erkrankungen ist für Pädiater:innen derzeit nicht vorhanden. Im genannten Teilprojekt soll mit einem Targeted-Training-Ansatz die Ausbildung im Teilbereich der pädiatrischen Rheumatologie verbessert, etabliert und re-evaluiert werden.

Durch Interviews mit pädiatrischen Rheumatolog:innen und Pädiater:innen ist eine Wissensbasis für die Erstversorgung von pädiatrischen Rheumapatient:innen geschaffen worden. Durch den qualitativen, semi-strukturierten Ansatz kann durch freie Assoziation theoretisches Wissen mit Erfahrung und Emotionen verknüpft und somit implizites Wissen geschaffen werden. Nach Transkription, Kondensation sowie Interpretation der Interviews werden die Bedeutungseinheiten spezifischen Domänen zugeordnet und nach deren Wichtigkeit in einem Delphi-Prozess bewertet und validiert. Die Ergebnisse der Studie sollen den betreuenden Pädiater:innen als Hilfestellungen in der Erst- und Notfallversorgung von Rheumapatient:innen bei Abklärungen oder in Entscheidungsprozessen dienen.

Langzeit-Outcome nach pädiatrischer Nierentransplantation: Trigger Tools und sozio-ökonomische Aspekte (Lukas Kaltenegger)

Im Fokus stehen bei diesem Projekt Daten jener Patient:innen, die an der Abteilung für Pädiatrische Nephrologie und Gastroenterologie meist bereits vor und insbesondere nach erfolgter Nierentransplantation in Betreuung sind. Die Informationen umfassen hierbei eine detaillierte longitudinale Aufschlüsselung demografischer sowie klinischer Fakten – vor allem im ersten Jahr nach Transplantation. Die Analysen konzentrieren sich bei diesem Projekt auf Adverse Events – Ereignisse, die nach Transplantation zur Notwendigkeit ungeplanter ambulanter oder stationärer Betreuung führen. Als relevanter Einflussfaktor, sowohl was den Zugang zur medizinischen Versorgung als auch den Krankheitsverlauf betrifft, wird in der Literatur der Migrationsaspekt von Patient:innen und deren Familien hervorgehoben. Die Untersuchung dieses Parameters soll dabei helfen, in unserer Patient:innenpopulation das Optimum an Versorgung für alle Betroffenen zu erreichen, indem Risikokonstellationen frühzeitig erkannt werden können.

M&M Konferenz (Isabella Valent)

Trotz größter Bemühungen aller Beteiligten, kann es in der Behandlung von Patient:innen zu Fehlern kommen. In den Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen werden retrospektiv ungewöhnliche Behandlungsverläufe oder (Beinahe-)Komplikationen von Patient:innen aufgearbeitet mit dem Ziel, die Patient:innensicherheit und die Behandlungsqualität durch die Analyse von kognitiven und systemischen Prozessen oder Strukturen für die zukünftige Patient:innenversorgung zu verbessern. Da Fehler oft nicht eine einzige Ursache haben, setzt sich die M&M Konferenz mehrere Ziele. Sie soll Systemdenken und Metakognition fördern, Fachwissen, Fertigkeiten und Handlungskompetenzen erweitern und als Kulturträgerin Werte und Haltungen einer Abteilung vermitteln. Unsere Abteilung folgt den Prinzipien des Ottawa M&M Modells sowie dem Leitfaden für Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen der Stiftung Patientensicherheit Schweiz.

Frühzeitige und integrative Palliative Care von Kindern und Jugendlichen mit schweren und lebensverkürzenden chronischen Erkrankungen (Christina Zachbauer, Christoph Aufricht, Martina Kronberger)

Die Klinische Abteilung für Pädiatrische Nephrologie und Gastroenterologie betreut Kinder und Jugendliche mit schweren, komplexen lebensbedrohlichen bzw. lebensverkürzenden chronischen Erkrankungen im Organsystem von Niere, Leber und Gastrointestinaltrakt (Children with Medical Complexities, CMC-Kinder). Diese Erkrankungen gehen häufig mit komplexer Polysymptomatik, vielfältigen psychischen Belastungen und eingeschränkter Lebensqualität der Patient:innen sowie mit signifikanten Auswirkungen auf die gesamte Familie (Eltern, Geschwisterkinder, etc.) einher. Die herkömmliche medizinische Betreuung durch pädiatrische Subspezialist:innen ( z.B. pädiatrische Gastroenterolog:innen, Nephrolog:innen) konzentriert sich vorrangig auf die Behandlung organspezifischer Symptome, und die klinischen Kontrollen fokussieren sich auf das Erheben von organzentrierten biomedizinischen Informationen. Die dem holistischen Patient:innenbild zugehörigen weiteren multiplen Probleme und Belastungen finden in der ärztlichen Betreuung häufig zu wenig Beachtung.

Expert:innen postulieren, dass CMC-Kinder und deren Familien von frühzeitiger Integration eines ganzheitlichen, palliativmedizinischen Versorgungskonzepts (Care) in der klinischen Betreuung profitieren. Eine frühzeitige Einbindung von Care führt zu einer deutlichen Reduktion der Symptombelastung, Verbesserung der Lebensqualität, fördert familienzentrierte Kommunikation, gemeinsame Entscheidungsfindung und aktive Teilnahme am Leben. Derzeit gibt es an unserer Institution jedoch weder ausreichende Palliative-Care-Kompetenz noch entsprechende Ressourcen.

Das Projekt MOMO4Care will wissenschaftliche Evidenz darüber schaffen, inwiefern die klinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit komplexen, schweren lebensbedrohlichen bzw. lebensverkürzenden chronischen Erkrankungen durch frühzeitige und integrative Palliative Care langfristig verbessert und somit allen betroffenen Familien zur Verfügung gestellt werden kann. Das Projekt ist ein kooperatives Forschungsprojekt mit dem von Dr.in Martina Kronberger-Vollnhofer geleiteten MOMO Kinderpalliativzentrum.

https://www.kinderpalliativzentrum.at/de/

Die getesteten Hypothesen umfassen, ob eine in die Spezialbetreuung frühzeitig integrierte Care-Intervention positive Effekte auf die Symptomlast und Lebensqualität von CMC-Kindern mit Grunderkrankungen im Organsystem von Niere, Leber oder Gastrointestinaltrakt und deren Familien aufweist. Die Intervention besteht u. a. aus strukturierter Kommunikation, einem standardisierten Symptommanagement sowie einem Angebot für psychosoziale Unterstützung. Endpunkte sind die Veränderung der Symptomlast der Patient:innen von Baseline- zu Follow-Up-Visiten (erhoben u. a. mit PQ-MSAS) und das Ausmaß der Hospitalisierungen während des Beobachtungszeitraums.